「鍛地頭-tanjito-」の〈教員採用試験論〉

「鍛地頭-tanjito-」の〈教員採用試験論〉 TANJITO

塾長の述懐

塾長の述懐 「地頭」を「鍛」えれば受験はクリアできる〔11〕

ランキング(当塾比)

ランキング(当塾比) BLOG記事ランキング(当塾比)&総評〔2018.2.2~2019.5.26〕

塾長の述懐

塾長の述懐 「受験脳(テクニック)」育成の弊害と「鍛地頭」の必要性について〔10〕

ランキング(当塾比)

ランキング(当塾比) BLOG記事ランキング(当塾比)&総評〔2018.2.2~2019.5.19〕

塾長の述懐

塾長の述懐 塾長の述懐 第9回 脱現行受験社会(2019.5.19(Sun.))

旧「鍛地頭-たんじとう-」の教育論〔リメイク版〕

旧「鍛地頭-たんじとう-」の教育論〔リメイク版〕 「優しさ」と「思いやり」との違い―療育的な視点もふまえて―

ランキング(当塾比)

ランキング(当塾比) BLOG記事ランキング(当塾比)&総評〔2018.2.2~2019.5.12〕

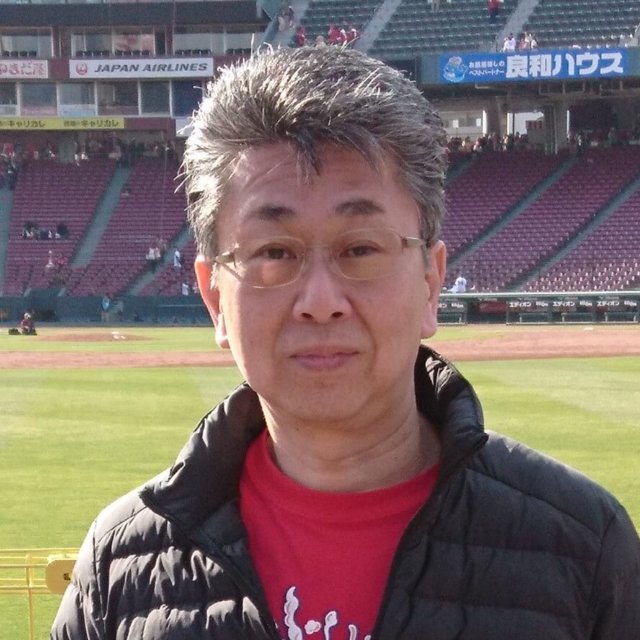

「鍛地頭-tanjito-」の国語教育論

「鍛地頭-tanjito-」の国語教育論 新学習指導要領の〈語り手〉を知る―カープファンの綴る「ジャイアンツ丸物語」より―【基礎編】

ランキング(当塾比)

ランキング(当塾比) BLOG記事ランキング(当塾比)&総評〔2018.2.2~2019.5.6〕

塾長の述懐

塾長の述懐 塾長の述懐 第8回 脱自我中心主義(2019.5.5(Sun.))

「塾長の述懐」シリーズの第8弾です。先週投稿した「校則」についてのブログと先日投稿した「保護者―学校」間の連携についてのブログに関して,前者は後日談を,後者は内容上の補足を行っております。特に,後者には当該の連携にかかわって,学校,県教委,大学,そして当塾と〈教育〉に係る多視点を有した塾長が本音を語っています。

「鍛地頭-tanjito-」の教育論

「鍛地頭-tanjito-」の教育論 統一した〈指導〉のための「保護者―学校等」間連携―軽度自閉スペクトラム症の息子の場合―

塾長の述懐

塾長の述懐 塾長の述懐 第7回(2019.4.28(Sun.))

ランキング(当塾比)

ランキング(当塾比) BLOG記事ランキング(当塾比)&総評〔2018.2.2~2019.4.28〕

「鍛地頭-tanjito-」の教育論

「鍛地頭-tanjito-」の教育論 トランスモダンで「校則(KOUSOKU)」を〈考える〉【前編】

丸刈り訴訟などの裁判事例があるように,「校則」に纏わる問題は単に「児童生徒(保護者等)ー学校(教職員)」間で解決できる問題ではありません。その解決にはシステム思考が必要ですし,現代の「知」の枠組みを〈相対化〉して捉える態度が必要です。「鍛地頭-tanjito-」が一元論的トランスモダン論を援用し,この難問に挑みます。

ランキング(当塾比)

ランキング(当塾比) BLOG記事ランキング(当塾比)&総評〔2018.2.2~2019.4.21〕

塾長の述懐

塾長の述懐 塾長の述懐 第6回(2019.4.21(Sun.))

新企画「塾長の述懐シリーズ」。当塾は教育情報の発信を業務の柱にブログを投稿させていただいておりますが,本シリーズはその投稿記事の舞台裏を綴ったブログ記事といった位置付けになります。教育情報系のブログ執筆に纏わるエピソード等を満載していますので,それらのBLOG記事と合わせてお読みくだされば,面白さも倍増しますよ!

ランキング(当塾比)

ランキング(当塾比) BLOG記事ランキング(当塾比)&総評〔2018.2.2~2019.4.7〕

塾長の述懐

塾長の述懐 塾長の述懐 第5回(2019.4.7(Sun.))

塾長の述懐

塾長の述懐 塾長の述懐 第4回(2019.3.31(Sun.))

塾長の述懐

塾長の述懐 塾長の述懐 第3回(2019.3.24(Sun.))

塾長の述懐

塾長の述懐 塾長の述懐 第2回(2019.2.3(Sun.))

塾長の述懐

塾長の述懐 塾長の述懐 第1回(2018.6.26(Tue.))

塾長のつぶやき

塾長のつぶやき 「鍛地頭-tanjito-」の令和考―異文化間を超越する〈美〉―【後編】

「鍛地頭-tanjito-」が元号「令和」について考える後(帰結)編です。「こうした時代考察もあるのだ」といった視点でお読みください。「令和」の持つ意味を哲学,歴史,文学,文化,美などの側面からアプローチ・分析し,〈梅花〉を媒介とした今後の一元論的トランスモダンの時代を予測しています。キーワードは〈共創造〉です。

塾長のつぶやき

塾長のつぶやき 「鍛地頭-tanjito-」の令和考―異文化間を超越する〈美〉―【前編】

「鍛地頭-tanjito-」の国語教育論

「鍛地頭-tanjito-」の国語教育論 新しい時代を生きるための《読み》について考える―〈語り手〉とは?【発展編】

新学習指導要領(国語)に初お目見えした「語り手」概念を解説する第2弾。今回は,特に「語りの構造と語り手の視点」について概説します。しかし,本ブログシリーズの目的は国語教育の推進だけではございませんので要注意。来たるべき一元論的トランスモダンの時代を如何に《生きる》か,その壮大な究極的命題に挑むことが最たる目的なのです。

「鍛地頭-tanjito-」の国語教育論

「鍛地頭-tanjito-」の国語教育論 待って!! その国語の授業!!-〈語り手〉とは何か?-【基礎編】

特別支援教育(療育)

特別支援教育(療育) 時間感覚を養うスケジュール管理―軽度自閉スペクトラム症の息子の場合―

塾長のつぶやき

塾長のつぶやき 「The パクるな!!」-ブログ類似言説の〈相対化〉-(第5回)

「The パクるな!!」シリーズの第5弾。前夜祭を終えた「現代ブログ言説」の〈相対化〉が本格稼働し始めます。ですが,本ブログの目的は教員にとってのオリジナリティーの希求にあるのです。その結論を出すまでに,かなり遠回りをしている感がある本シリーズ。ところが,それは決して遠回りではなかったのです。

塾長のつぶやき

塾長のつぶやき 「現代ブログ言説」を〈相対化〉する―前夜祭(Eve)―

塾長のつぶやき

塾長のつぶやき 「The パクるな!!」-オリジナリティーを求めて-(第3回)

オリジナリティーを追求する「The パクるな!!」の第3弾。今回は当塾がこれまでに投稿してきたブログに分析のメスを入れ,ブログに対する当塾の考え方を披歴しています。実は,この考え方は,次回,同シリーズ第4弾で行う「現代ブログ言説」の〈相対化〉の前哨戦ともいうべき位置付けにあります。ビジネス初心者の戯言と思ってください。

「鍛地頭-tanjito-」の国語教育論

「鍛地頭-tanjito-」の国語教育論 塾長の修士論文の内容が新学習指導要領及び解説の国語編に!!

国語教育のみならず,現代の教育が児童生徒に養わなければならない能力は,大人が身に付けるべき能力でもあった。塾長が自らの修士論文において20年前に指摘した現代を生きる者の課題とその解決の一方途。それらが今次改訂の新学習指導要領及び解説(国語)に。「語りの構造読み」から展開する独自の教育論をご堪能ください。

「鍛地頭-tanjito-」の教育論

「鍛地頭-tanjito-」の教育論 育児言説を〈相対化〉するーポストモダンの時代から一元論的トランスモダンの時代へー〔第1回〕

「鍛地頭-tanjito-」の教育論

「鍛地頭-tanjito-」の教育論 「楽(らく)な育児」は「楽(たの)しい育児」?―信じるという脅迫―

「鍛地頭-tanjito-」の教育論

「鍛地頭-tanjito-」の教育論 教師視点から考える「保護者等―教師(学校)」間の関係性について〔第2回〕

塾長のつぶやき

塾長のつぶやき 「The パクるな!!」-オリジナリティーを求めて-(第2回)

塾長のつぶやき

塾長のつぶやき 「The パクるな!!」-オリジナリティーを求めて-(第1回)

多様な価値観の〈相対化〉を《相対化》する時代。《相対化》の結果,見えてくるのは〈画一性〉ではないのでしょうか? 〈画一性〉が人間の〈生命〉を支えているのならば,それを無視することはできません。しかし,それが人間の「虚栄(心)」の裏返しであるとしたら。〈個の実在〉の台座,オリジナリティーを求めてつぶやいたBLOGです。

「鍛地頭-tanjito-」の教育論

「鍛地頭-tanjito-」の教育論 教師視点から考える「保護者等―教師(学校)」間の関係性について〔第1回〕

塾長のカナダ武勇伝(?)

塾長のカナダ武勇伝(?) 塾長のカナダ武勇伝(?)―その5 語学研修Ⅳ―

特別支援教育(療育)

特別支援教育(療育) 軽度自閉スペクトラム症のこどもと心の理論(theory of mind)

「鍛地頭-tanjito-」の教育論

「鍛地頭-tanjito-」の教育論