1 〈学び〉のリフレクション

今回は,K先生(中学校・社会科)の〈学び〉のリフレクションをお届けいたします。

Kです。よろしくお願いいたします。

前回のブログ教材「自己肯定感の育成(vol.51) 」(小桝雅典,BLOG「鍛地頭-tanjito-」,2021.10.23)に登場されたK先生とは別人です(笑)

鍛地頭の学びの特徴は,個別最適な学びと協働的な学びとの統合にあります。

「合格道場」を初め,各講座では塾長の小桝先生と二人三脚で「教師としてのあり方」を見つめていきます。

「対面指導」では,小桝先生が個々の課題に応じた教材をご提供くださります。受講者はこれら課題を通じて単なる知識だけでなく,「教師としてのあり方」を学ぶことができます。

また,「寺子屋ICT」[1]当私塾内の組織改編後「教育研究の鍛地頭」に改称。では全国各地の先生方と,例えば「道徳教育」や「教科書の比較読みを通じた授業のあり方」などをMicrosoft Teamsのビデオ会議システムを活用して,協働的に学びます。

教師としての「姿勢」を学びました。

私は,鍛地頭に出会うまで教員採用試験のゼミや他塾で「試験をパスするための勉強」に明け暮れていました。その時の私は,「教員採用試験に合格さえすれば,安泰な身分保障があり,受かりさえすればいい」と考えていました。

今思えば,そういった教職を舐めた姿勢が学校現場でも出ていたと猛省しています。

鍛地頭と出会い2年が経過しました。小桝先生はこんな私に対して,粘り強く丁寧に時には厳しく指導してくださいました。厳しい指導を通じて,自己の甘さに気づかされる場面も多々ありました。

こうしたご指導のおかげで,教師としてのあり方や姿勢を猛省し,今の現場での指導に生かしています。

一人ひとりの生徒の様子を「みる」ことに生かしています。

これまでの私は私の主観や周囲の先入観で生徒を見ていました。しかし,この姿勢は教師(私)のエゴであり,それでは一人ひとりの生徒を大切にはできません。

その生徒がもつ背景や日々の小さな成長や良さに目を向け,コミュニケーションをとることで,一人ひとりを大切にしていきたいです。

教員採用試験は,「ゴール」ではなく「通過点」であることです。

鍛地頭で学び,教員採用試験に対して抱いていた「受かる=正採用だから,勉強はしなくていい」という見解は間違いと認識しました。

教員採用試験は,本当の意味で児童生徒の力になる教師を見極める場です。教員採用試験の受験を通じて,子供たちの前に立つ者として,「本当の力があるのか」「子供を傷つけないか」などについて自問自答する自分に生まれ変わったと思います。

鍛地頭に今後求めるものは,( X )制度の導入です。

K先生,よく頑張られましたね。このリフレクションに伺える先生のお姿は,失礼ではありますが,出会った頃の先生とは〈別人〉のようです。講座での先生との「対話」は十中八九学校での実践に係るリフレクションを含みました。「生徒に(広義の)学力を付けるのだ。」と取り組まれた学習指導,生徒指導及び特別支援教育等々の実践譚を伺う度に感慨深い,熱い思いが私の胸中に去来しました。さぞ,私を恨まれた日もあったことでしょう。しかし,「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」。教員の基軸にはこれしかないのです。今後のご活躍を衷心よりお祈り申し上げます。(塾長)

2 「論作文・小論文」選考・問題を〈相対化〉する―信頼される教師―

問 「信頼される教師」とはどのような教師だとあなたは考えますか? また,そのような教師になるために,あなたはどのように取り組みますか?

論作文・小論文の「つれづれ〈相対化〉シリーズ」と化してきた本コーナー。そうは言っても,やはり今回も心に移り行くよしなしごとをそこはかとなく綴ることにする。

塾長の述懐

「信頼される教師」が出題される意図(目的)を考えるべし。その意図(目的)を俯瞰せよ。

最低,次の答申を読んでおかないと…。それに(勤務する予定の)地方自治体の「理想とする(目指す)教師像」,「理想とする(目指す)児童生徒像」及び教育行政施策など。

「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について ~学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて~ (答申)(中教審第184号)」(中央教育審議会,平成27年12月21日)

抑々,「信頼」の語義は何か? ありきたりだが,「信用」の語義との相違点は?

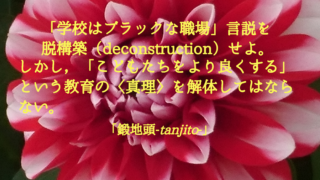

「信頼される教師」とは〈ホンモノの教員〉 である。

〈教育愛(教育的愛情)〉と一口で簡単に述べるが…。〈教育愛〉は言語の世界を超越する。かと言って,形而上の問題でもない。しかし,学校教育界に浸ってそれを見てきたが,普遍的な認識が形成されるとも思えない。目下,それは客観的な共通認識(共通の了解)が成立しない領域にある。口惜しい。

仮に「「信頼される教師」とは教育的愛情を示すことのできる教師」と回答したとして,それは利己性に富んだ詭弁的な言説を内包する。「示すことのできる」教育的愛情を〈教育愛〉とは呼ばない。それは恒常的に滲み出ている。

こどもたち,保護者,そして地域社会が学校に,教職員に何を求めているか,常に考えているか?

学校は多忙を極めている。それは事実だ。しかし,多忙言説(≒ラク(楽)トク(得)言説)の権威性の威を借る「せんせい」と呼ばれる無生物になっていないか?

教職員のライフステージ(職能成長の段階)について理解し,それを意識しながら教育活動に勤しんでいるか/勤しもうとしているか?/勤しもうと考えているか?

多面的・多角的・総合的な児童生徒理解,そしてそれを可能にするシステム思考について理解すべし。そのためには〈相対化能力(≒メタ認知能力)〉や抽象化能力,協働性,脱中心化した〈思いやり〉等を養い,視点獲得を図る必要がある。=「児童生徒理解をします! (それが「信頼される教師」の一様相です。)」「どうやって理解するの?」

「〈学力〉を身に付けた教師/〈学力〉を身に付けさせる教師」――二元論で考えてはならない。そのためには,学び続けるしかない。しかも,学び続けるための取って付けた意識は要らない。「信頼される教師」にとって学び続ける意欲は自然に,かつ,無限に湧出してくるものである。

児童生徒(学習者)視点と指導者(授業者)視点とを往還せよ。

「高い専門性」なる言表を書けば良いと思っている。では訊くが,「「高い専門性」とは何か?」と訊ねられて,即座に,かつ,端的に,でも正確に応答できるか? しかも,どうやって身に付けるのだ? 具体的に語ることができるか?

「豊かな人間性」なる言表を書けば良いと思っている。では訊くが,「「豊かな人間性」とは何か?」と訊ねられて,即座に,かつ,端的に,でも正確に応答できるか? しかも,どうやって身に付けるのだ? 具体的に語ることができるか?

文字として表象化されたキーワードだけ覚えて何になる? それこそ「信頼されない教師」になる。

「教師は授業で勝負する」と語る「せんせい」に限って,この言説を誤解している。抑々,誰(何)と何を「勝負する」のだ?(笑)

児童生徒や保護者等と信頼関係を結ぶことのみを目的とした「せんせい」こそ,「信頼されない/してはいけない教師」である。

「「自己の成長を見せる教師」です。」

「見せる? 「共感的人間関係」という言葉の元来の意味(概念)を理解していれば,こうした発言は決して発せられることはない。ただし,「自己の成長を見せる教師」をどのようなコンテクストにおいて言述するかによって,それを闇雲に否定はできないが,そうならば,「見せる」の前に副詞(的な表現)が必要だ。しかも,「信頼される教師」が意図的に副詞(的な表現)を模索することはない。」

教育をビジネスライクに考える者が「信頼される教師」について論述/語る資格はない。〈教育(という仕事)〉を舐めてはいけない。

© 2021 「鍛地頭-tanjito-」

References

塾長註:K先生がご提案くださった「( X )制度」は,当私塾にとっても,〈ホンモノの教員〉 を目指す者にとってもエポックメーキングとなりそうな企画である。そのため,十分な検討を加えた上で披瀝することにする。