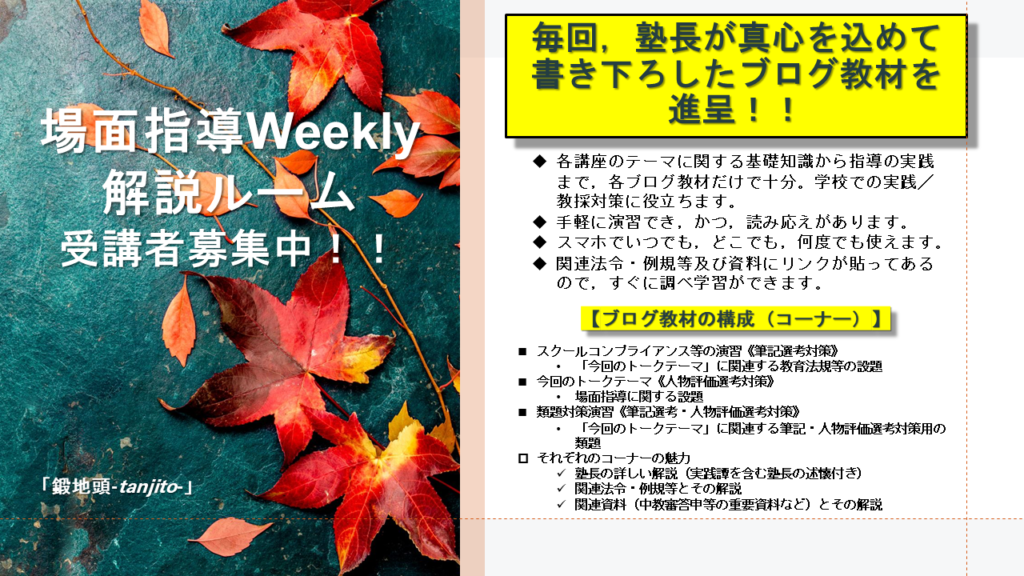

「場面指導Weekly解説ルーム」は今すぐにでもお申し込みいただけます。

「教採アラカルト基本講座」の

お申し込み開始!!

お申し込み期間

令和3(2021)年2月2日(火)から令和3(2021)年3月30日(火)まで

0 テーマ

教師はファシリテーターであるだけでなく,クリエイターであれ!!

二項対立の陥穽に陥るな!!

実施要項等

お問い合わせフォーム

1 プロローグ

令和3(2021)年1月26日,中央教育審議会(中教審)は「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~(答申)」を了承した。

塾長の述懐

増上慢との誹りを受けるやも知れない。しかし,本答申を一読後,アナクロニズムの感は否めなかった。やはりプロブレマティークからの脱却は図られない。―それは同調圧力の仕業ではないのか?―アクチュアリティーに欠ける印象を持った。

唯一,「漸う「教師はファシリテーターであるだけでなく,クリエイターであれ。」(「鍛地頭-tanjito-」,2019.8.14)と,…(同答申は)語っているのか?」と肯定的に怪訝に思う節があった。

加治佐哲也・兵庫教育大学長は「教員養成の現場では、学生の教職への志向が弱まっていることに、非常に強い危機感を持っている。学生だけでなく、民間の優秀な人材をもっと学校に引き入れていくべきだ。ハードルは高いと承知の上だが、教員の待遇改善にも踏み込んでほしい。これからの教師はICTを活用して、個別最適な学びと協働的な学びをクリエイトする仕事と位置付けられたのだから、これこそ高度専門職になる。その魅力を打ち出す方策を考える必要がある」と指摘した。

「中教審、答申を了承 「令和の日本型学校教育」打ち出す」(教育新聞,2021年1月26日) 下線は筆者による。以下同様。

○さらに,一斉授業か個別学習か,履修主義か修得主義か,デジタルかアナログか,遠隔・オンラインか対面・オフラインかといった,いわゆる「二項対立」の陥穽に陥らないことに留意すべきである。どちらかだけを選ぶのではなく,教育の質の向上のために,発達の段階や学習場面等により,どちらの良さも適切に組み合わせて生かしていくという考え方に立つべきである。

同答申,4.「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性,p.23

その一方で,ICT を活用すること自体が目的化してしまわないよう,十分に留意する ことが必要である。直面する課題を解決し,あるべき学校教育を実現するためのツール として,いわゆる「二項対立」の陥穽に陥ることのないよう,ICT をこれまでの実践と 最適に組み合わせて有効に活用する,という姿勢で臨むべきである。

同答申,5.「令和の日本型学校教育」の構築に向けたICTの活用に関する基本的な考え方,p.30

教師たるもの,二項対立から(「脱却」ではなく)「超越」すべきである。したがって,「脱却」は(答申が言述する)「組み合わせ」ではなく,〈止揚(aufheben)〉と解するべきであり,一元論的トランスモダンを志向すべきである。そうしない限り,二項対立により往々にして生じる外野の全く無意味な負の衝突のエネルギーを正のそれに変換して乳幼児・児童・生徒に注ぐことができない。真面な〈児童生徒理解〉も不可能である。総じて,教師としての原点を喪失することになる。だから,プロブレマティークからの「脱却」は図られていないのだ。教育界から二項対立(三項対立か!?)の同調圧力を解消しないかぎり,次なる高次の(教育の)ステージは構築できない。そのためにも,エゴイズムを殲滅する社会変革が必須である。同答申ではそのことが(故意(配慮)か?)言述し切れていない。将来的なツァイトガイストに非ず。「多様化」を「タヨウカ」する[多様化]はエゴイズムを基盤とする同調圧力の温床であることを肝に銘じておかなければならない。それに気づかぬ者/気づいて素知らぬ振りをする者が数多く「教師」を名乗る現実がある。教育改革の根幹的・元凶的な課題はここにある。

2 令和の日本型学校教育(答申)―2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿―

(1) 出 題

3.2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿

上記「3.2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿」は「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現~(答申)【概要】」(p.2)を筆者がまとめたものである。「個別最適な学び」及び「協働的な学び」について,次の各問に応えよ。

問1 「個別最適な学び」と「個に応じた指導」について説明せよ。

問2 「指導の個別化」と「学習の個性化」について説明せよ。

問3 「個別最適な学び」を進めるには,児童生徒が自らの学習の状況を把握し,主体的に学習を調整することができるよう促していくことが求められる。その理由について説明せよ。また,その際,ICTをどのように利活用していくか。その具体を述べよ。

問4 「個別最適な学び」と「協働的な学び」とは相反する学びではないのか。また,それらにICTの利活用はどのようにかかわるのか。以上の点について論述せよ。

(2) 塾長の述懐

教師に求められる資質能力は確実に変化している。しかし,その変化の表層だけを(暗記主義・正解主義等を含め)メカニカルに捉えるのでは教師としての資質能力に欠けると言える。センシティブに捉えるべきだ。また,所謂「流行」としてのみ理解する相貌も同様に資質能力に欠けるわけだ。「不易」と「流行」とは「二項対立」ではない。―二項対立の陥穽に陥るな!―一元論的な思考を養うべきだ。こうした思考性に欠如しているならば,問1~4を真に思考することは不可能だろう。

詳細な解説は令和3(2021)年2月2日(火)から受講生の募集を開始した「第2期教採アラカルト基本講座」又は既に募集を継続している「場面指導Weekly解説ルーム’20」の中で解説する。なぜならば,15分程度の講義で片付く内容ではないからだ。各講座の全ての期間を通してその根底で語り・考え,学び続けることになるからだ。

○ その際,従来の社会構造の中で行われてきた「正解主義」や「同調圧力」への偏りから脱却し,本来の日本型学校教育の持つ,授業において子供たちの思考を深める「発問」 を重視してきたことや,子供一人一人の多様性と向き合いながら一つのチーム(目標を共有し活動を共に行う集団)としての学びに高めていく,という強みを最大限に生かしていくことが重要である。

同答申,3.2020 年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿,p.16

二項対立的思考性には「乳幼児・児童・生徒」の〈存在〉がない。

註:現在,お問い合わせを受け付けておりません。

3 「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性等―「二項対立脱却・組み合わせ」言説の〈相対化〉―

ミニ解説 塾長の述懐 資料

本答申に「二項対立脱却・組み合わせ」言説を読む。「ここまでは言述するようになったか」と思うし,ここがポイントだ。そして,ある意味,本答申に浮揚する危機感さえも感じ取る。

本答申(施策)に反対のための反対の言説は不要である。「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」の視点を蔑ろにし,二項対立の負の項に迎合することにより全体として教育水準を下げてきた学校教育の歴史を繰り返してはならない。そうではなく,〈ホントウの意味〉で「まずは,乳幼児・児童・生徒」のために「何ができるか・何ができるようになるか」と思考し,二項対立を超越・止揚(aufheben)した高次の教育活動を万人を挙げて〈共創造(co-creation)〉することこそが〈新しい時代〉の〈新しい教育〉を志向することである。

二項対立を(「脱却」ではなく)超越し,(「組み合わせ」ではなく)止揚(aufheben)せよ。

その理由は「プロローグ」で言述したとおりである。その片鱗を本答申の言表で追う。

○ この GIGAスクール構想の実現により,災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においても不安なく学習が継続できることを目指すとともに,これまでの実践とICTの活用を適切に組み合わせていくことで,これからの学校教育を大きく変化させ,様々な課題を解決し,教育の質を向上させることが期待される。

2.日本型学校教育の成り立ちと成果,直面する課題と新たな動きについて,(4)新たな動き ,③GIGA スクール構想,p.15,引用内の網掛けは筆者による。

○ 「協働的な学び」においては,集団の中で個が埋没してしまうことがないよう,「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげ,子供一人一人のよい点や可能性を生かすことで,異なる考え方が組み合わさり,よりよい学びを生み出していくようにすることが大切である。「協働的な学び」において,同じ空間で時間を共にすることで,お互いの感性や考え方等に触れ刺激し合うことの重要性について改めて認識する必要がある。人間同士のリアルな関係づくりは社会を形成していく上で不可欠であり, 知・徳・体を一体的に育むためには,教師と子供の関わり合いや子供同士の関わり合い, 自分の感覚や行為を通して理解する実習・実験,地域社会での体験活動,専門家との交流など,様々な場面でリアルな体験を通じて学ぶことの重要性が,AI技術が高度に発達するSociety5.0 時代にこそ一層高まるものである。

3.2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿」」,(1) 子供の学び,pp.18-19

塾長の述懐

他者とのつながり(「関わり合い」)は自己の「見方・考え方」等の〈相対化〉を促す。それは多視点の形成につながるものであるとともに,(「自己内の他者」を含む)他者を媒介とする〈相対化〉時の「自己内の他者」との鬩ぎ合いを醸成し,〈主体〉を屹立させると考えられる。

多視点の形成は問題解決力及び協働性などを高め,今次,(地球的なスケールを有する)複雑化・難化・多様化した身の周りに生起する問題を協働による解決に導く端緒となる。

ICTを利活用し「個別最適な学び」と「協働的な学び」とを一体化する「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善は,一人ひとりの学習者内で如何に実の場(日常)の「(他者との)つながり(関わり合い)」を〈相対化〉できる授業創造を(まずは)行うかに懸かっている。

○ 学校における授業づくりに当たっては,「個別最適な学び」と「協働的な学び」の要素が組み合わさって実現されていくことが多いと考えられる。各学校においては,教科等の特質に応じ,地域・学校や児童生徒の実情を踏まえながら,授業の中で「個別最適な学び」の成果を「協働的な学び」に生かし,更にその成果を「個別最適な学び」に還元するなど,「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実し,「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげていくことが必要である。その際,家庭や地域の協力も得ながら人的・物的な体制を整え,教育活動を展開していくことも重要である。 国においては,このような「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実の重要性について,関係者の理解を広げていくことが大切である。

3.2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿,(1) 子供の学び,pp.18-19

○ このため,学校に十分な人的配置を実現し,1人1台端末や先端技術を活用しつつ, 生徒指導上の課題の増加,外国人児童生徒数の増加,通常の学級に在籍する発達障害のある児童生徒,子供の貧困の問題等により多様化する子供たちに対応して個別最適な学びを実現しながら,学校の多様性と包摂性を高めることが必要である。その際,現状の 学校教育における個の確立と異質な他者との対話を促すことに弱さがあるとの指摘も踏まえ,一人一人の内的なニーズや自発性に応じた多様化を軸にした学校文化となり,子供たちの個性が生きるよう,個別化と協働化を適切に組み合わせた学習を実施していくべきである。

4.「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性,(1)学校教育の質と多様性,包摂性を高め,教育の機会均等を実現する,p.24

塾長の述懐

「多様性」と「包摂性」は本答申のキーとなる概念(キーワード)である。本引用箇所からもそれぞれが内包する具象を類推できるであろう。「包摂性」は本答申の本文において,目次を除き,3か所に表出する。それらの前後のコンテクストを読んでおくことが必要である。

○ 令和時代における学校の「スタンダード」として,「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善に資するよう,GIGAスクール構想により児童生徒1人1台端末環境と高速大容量の通信ネットワーク環境が実現されることを最大限生かし,端末を日常的に活用するとともに,教師が対面指導と家庭や地域社会と連携した遠隔・オンライン教育とを使いこなす(ハイブリッド化)など,これまでの実践とICTとを最適に組み合わせることで,学校教育における様々な課題を解決し,教育の質の向上につなげていく ことが必要である。

4.「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性,(3)これまでの実践とICTとの最適な組合せを実現する,p.27

○ 全ての児童生徒への基礎・基本の確実な定着への要請が強い義務教育段階においては,進級や卒業の要件としては年齢主義を基本に置きつつも,教育課程を履修したと判断するための基準については,履修主義と修得主義の考え方を適切に組み合わせ,それぞれの長所を取り入れる教育課程の在り方を目指すべきである。高等学校においては,これまでも履修の成果を確認して単位の修得を認定する制度が採られ,また原級留置の運用もなされており,修得主義・課程主義の要素がより多く取り入れられていることから,このような高等学校教育の特質を踏まえて教育課程の在り方を検討していく必要がある。

4.「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性,(4)履修主義・修得主義等を適切に組み合わせる,p.28

○ これまで繰り返し述べてきたように,「令和の日本型学校教育」を構築し,全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びを実現するためには,学校教育の基盤的なツールとして,ICTは必要不可欠なものである。我が国の学校教育におけるICTの活用が国際的に大きく後れをとってきた中で,GIGAスクール構想を実現し,4.(3)で述べたようにこれまでの実践とICTとを最適に組み合わせることで, これからの学校教育を大きく変化させ,様々な課題を解決し,教育の質の向上につなげていくことが必要である。その際,PDCAサイクルを意識し,効果検証・分析を適切に行うことが重要である。

5.「令和の日本型学校教育」の構築に向けたICTの活用に関する基本的な考え方,p.30

○ 補充的・発展的な学習を行う際には,例えば知識及び技能の習得に当たって,ICTを活用したドリル学習等を組み合わせていくことも考えられるが,併せて思考力,判断力,表現力等や学びに向かう力,人間性等の育成も十分に行われるよう,計画的に指導を行うことが必要である。

2.9年間を見通した新時代の義務教育の在り方について,(2)教育課程の在り方,②補充的・発展的な学習指導について,ア 補充的・発展的な学習指導,p.42

○ 現行制度においても,大学で最初に取得した教諭の免許状を基礎として,勤務経験と講習の受講の組み合わせによって他の学校種の教諭の免許状を取得することや, 中学校教諭の免許状を保有する教員が小学校で当該免許状の教科を教えることが可能となるなど,教員免許状に係る学校間の垣根は低くなってきている。

2.9年間を見通した新時代の義務教育の在り方について,(3)義務教育9年間を見通した教科担任制の在り方,②義務教育9年間を見通した教師の養成等の在り方,pp.45-46,本文の脚注54~56は省略。

○ さらに,障害のある児童生徒については,ICTの活用が有効であることから,その整備を適切に行うことが重要である。また,ICTを活用した学習支援と対面指導や教師を派遣する形を組み合わせた訪問教育を受ける児童生徒の学習機会を充実すること,遠隔技術を活用した自立活動の支援について実践的に研究を進めることが必要である。加えて,音声読み上げやルビ振り等の機能を持つ学習者用デジタル教科書について,障害のある児童生徒や日本語指導が必要な児童生徒等に対する活用を促すことも必要である。

6.遠隔・オンライン教育を含むICTを活用した学びの在り方について,(2)ICTの活用や,対面指導と遠隔・オンライン教育とのハイブリッド化による指導の充実,⑦児童生徒の特性に応じたきめ細かな対応,p.79

○ 義務教育段階において,ICTの活用等による効果的・効率的な学習と,探究的な学習の充実を組み合わせるなど,カリキュラム・マネジメントに係る学校裁量の幅の拡大の一環として,教科等の特質を踏まえつつ,教科等ごとの授業時数の配分について一定の弾力化が可能となる制度を設けるべきである。

6.遠隔・オンライン教育を含むICTを活用した学びの在り方について,(3)特例的な措置や実証的な取組等,③個々の才能を存分に伸ばせる高度な学びの機会など新たな学びへの対応,pp.80-81

○ また,特別な配慮を必要とする児童生徒に関して特別の教育課程を編成し,多様なメディアを効果的に活用し遠隔教育を行うこと(やむを得ず学校に登校することができない児童生徒については,学校外における受講も認めること)について,特例的な措置を講じ,対面指導と遠隔教育とを最適に組み合わせた指導方法の研究開発に向けた実証研究を実施するべきである。

6.遠隔・オンライン教育を含むICTを活用した学びの在り方について,(3)特例的な措置や実証的な取組等,③個々の才能を存分に伸ばせる高度な学びの機会など新たな学びへの対応,p.81

○ このような取組を含め,憲法第14条及び第26条,教育基本法第4条の規定に基づく教育の機会均等を真の意味で実現していくことが必要である。なお,ここでいう機会均等とは,教育水準を下げる方向での均等を図るものではなく,教育水準を上げる方向で均等を実現すべきであることは言うまでもない。

○ 例えば,新型コロナウイルス感染症による学校の臨時休業期間において,一部では「全ての家庭にICT環境が整っていないので,学びの保障のためにICTは活用しない」という判断がなされたという事例や,域内の一部の学校がICTを活用した取組を実施しようとしても他の学校が対応できない場合には,域内全体としてICTの活用を控えてしまった事例もあるが,このように消極的な配慮ではなく,「ICT環境が整っている家庭を対象にまず実施し,そうでない家庭をどう支援するか考える」という積極的な配慮を行うといったように,教育水準の向上に向けた機会均等であるべきである。

○ また,国内外の学力調査では,家庭の社会経済的背景が児童生徒の学力に影響を与えている状況が確認されている。学力格差を是正するためには,社会経済的指標の低い層を幼少期から支援することが重要である。このため,国は,家庭の経済事情に左右されることなく,誰もが希望する質の高い教育を受けられるよう,幼児期から高等教育段階までの切れ目のない形での教育の無償化・負担軽減や,教育の質の向上のための施策を着実に実施することが求められる。

4.「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性,(1)学校教育の質と多様性,包摂性を高め,教育の機会均等を実現する,pp.24-25

塾長の述懐

本答申を読むと「さらに業務負担が激増する!」と思われる教職員も数多いのではないか? しかし,本答申の底流で暗々裡に語られる「二項対立からの脱却(超越)」は「できない/できる」から帰結として「できない」ではなく,「どのようにすればできるのか。」と対立する二項を揚棄するように求めていると考えられる(「教育水準を上げる方向で均等を実現すべきであることは言うまでもない。」,「教育水準の向上に向けた機会均等であるべきである。」)。

そして,「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について ~学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて~ (答申)(中教審第184号)」(中央教育審議会,平成27年12月21日)と併せて読むとき,専門性と協働性等の下,高度な問題解決能力等を有する学び続ける教職員として二項対立を超越した教育活動を〈共創造(co-creation)〉し続けることは,これからの〈新しい時代〉の〈新しい教育〉を担う教職員の資質・能力と言えるのだろう。

「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」の信念なくして,これからの教職はさらに勤まらない。

一方で,「学力格差を是正するためには,社会経済的指標の低い層を幼少期から支援すること」及び「幼児期から高等教育段階までの切れ目のない形での教育の無償化・負担軽減や,教育の質の向上のための施策を着実に実施すること」などは国や地方自治体等の責務として必ず実行されなければならないのである。

○ さらに,学校におけるICT環境の整備とその全面的な活用は,長年培われてきた学校の組織文化にも大きな影響を与え得るものである。例えば,紙という媒体の利点や必要性は失われない一方で,デジタルを利用する割合は増えていくであろうし,学校図書館における図書等の既存の学校資源の活用や充実を含む環境整備の在り方,校務の在り方や保護者や地域との連携の在り方,さらには教師に求められる資質・能力も変わっていくものと考えられる。その中で,Society5.0時代にふさわしい学校を実現していくことが求められる。

同答申,5.「令和の日本型学校教育」の構築に向けたICTの活用に関する基本的な考え方,p.31

© 2021 「鍛地頭-tanjito-」

References