Warning: Undefined array key "file" in /home/tanjito0201/tanjito.ne.jp/public_html/wordpress/wp-includes/media.php on line 1788

Warning: Undefined array key "file" in /home/tanjito0201/tanjito.ne.jp/public_html/wordpress/wp-includes/media.php on line 1788

0 テーマ

問題集の問題・その解説及び参考書の記述内容(A)

(A)の内容にかかわる学校での指導(B)

(B)を支えるはずの各教員の精神性(C)

なぜ(A),(B)及び(C)間に断絶が生起するのか?

障壁はなんだ!? それは分かっている!! ………だ!!!

1 プロローグ

今回も前回に引き続き,当道場へお寄せいただいたご質問にお答えして参ります。

Q 塾生や受講者にはどのような方々がおられるのですか?

A 簡明直截なご質問です。

探究的な〈学び〉を自ら追い求め,当道場が与える難行苦行にもめげず,只管「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」の教師像を悟るため,俗世的学校教育界からの解脱を図り,日々,修行(業)に明け暮れる塾生・受講者。――まさか,このような妄執に囚われたイメージをお持ちではないでしょうね(笑)。

でも,半分以上は当たっています。

現況,「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」を体現する教師は,今や,涅槃の住人と言わざるを得ない惨怛の有様。円寂を目指し悟道のための修行(業)が必要に思います。

当道場の塾生・受講者にはそういう意味で修行(業)者が多いかと。

長年現職の臨時的任用教員・非常勤講師(以下,「臨採等」と表記)をしておいでの方々,また,かつてそれらを経験され,家庭の事情等で長期にわたり現職を離れておいでの方々で塾生・受講者は構成されています。

当道場に大学院生・大学生はいません。

当道場は「教員研修を基盤とした教員採用候補者選考(以下,「教採」と表記)対策講座」と表向きに述べてはいるものの,内実は教採対策を念頭に据えた教員研修がメインです。だからこそ,教育事象を扱う(事例的な)研修の中で学校教育に関する豊富で新しい知識が脳裡の既存の知識と統合し(知覚),様々な思考過程を経て,例えば,種々の指導として学校という「実の場」で実行されていくわけです/実行される準備を行えるのです。その「統合」,「思考」及び「実行」の在り方・方法等を学ぶ場が当道場なのです。

ですから,峻別は困難で不適切ですが,こうした「実の場」に結実する知的生産過程を教採に当て嵌めると,知識の獲得=主に「筆記選考」対策,「統合」・「思考」=主に「筆記選考」・「人物評価選考」対策となり,それもかなりレベルの高い対策と言えるのです。

当道場の塾生・受講者は,日々,このような知的生産の訓練を受けています。

こうした学習の効果をある塾生(現職の臨採等)は次のように語りました。

「何度も教採の準備を行ってきた。問題集の問題を解くこと自体に馴致した自分がいる。(問題で取り扱われる教育)内容は表層でしか理解できていないのに,空欄や選択肢を見るだけで,これが解答だろうと解ってしまうようになった。[1]条件反射で解答を類推するゲーム脳は鍛えられたのです。しかし,いざ論述問題対策や面接選考対策等となると思うように答えられない。ましてやそうした出題を統合化・総合化した「鍛地頭-tanjito-」の課題には(初見では)歯が立たない。[2] … Continue readingでも,「鍛地頭-tanjito-」の課題は学校現場の指導に直結している。先日も勤務校で生徒指導上の問題行動が生起したとき,「塾長ならば,この時,どのような指導をするのだろう? どのように当該生徒に語るのだろう? どのように周囲の先生方と連携するのだろう?」などと塾長の顔を思い出した。[3]塾長の顔なんぞ想起することなく,自然に真面な指導が行えるようになってプロと呼べるのです。そうして,それまでの課題に関する塾長の対面指導を思い出しながら,自分なりに周囲の先生方と連携を図り,当該生徒に対応してみた。以前の自分より指導の質は上がったと思う。だが,多くの課題も残したように思う。[4]一つひとつの教育行為に係る即時的な振り返り(成果と課題の抽出及び課題に係る改善策の検討等)は大切です。問題集や参考書だけの勉強では,間違いなく学校現場で立ち往生してしまう。実際の指導に結び付かない。もっと早く,学生時代に「鍛地頭-tanjito-」と出会っておけば良かった。もっと早く「鍛地頭-tanjito-」流の学習方法を身に付けておけば良かった。[5] … Continue reading」

学校現場は特に即戦力・実践力を求めています。一人ひとりの児童生徒が抱える問題は複雑化・難化・多様化してきました。一瞬を争う問題だって生起しています。今や,学校に新規採用教員や経験の少ない教員を育てる余力はほぼ残っていないでしょう。――それはそれで問題です。――最初の指導の躓きが想像を超える短期間で教員人生に幕を引かせることがあるのです。

「経験を必要とする教職で,教採に「即戦力・実践力」を求める方がおかしい!!」

「だったら,現に学校にいる児童生徒はどうなるのですか? しかも新規採用教員や経験の少ない教員を育てる余力はほぼ残っていない学校状況があります。だからこそ,養成研修と現職研修との接続(システムの構築と充実)は重要であるし(行政課題),その「接続」に位置する教採の対策(民間)においてビジネスライク化した知識詰込み型の戦略ゲームや上辺のパフォーマンスなどを行うことは言語道断であって,もっと現実的に,少しでも良いから「即戦力・実践力」を養う鍛錬を行うべきだと思いませんか? 無論,教採の在り方も変えなければなりません。」

当道場に在籍する限り,本務者等として教壇に立つ塾生・受講者に「想像を超える短期間で教員人生に幕を引かせること」などさせたくはありません。修業を積んだ教員を乳幼児・児童・生徒は待っているのです。そのためにも,日頃から「即戦力・実践力」を磨く必要があります。

現塾生・受講者はそのことをよく理解しています。

当道場は養成研修と現職研修との懸け橋になりたいと考えています。非力ながら,そのためにも,「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」を体現する塾生・受講者の養成が必要だと思うのです。

当道場の塾生・受講者は上述してきたような一連の考え方に耳を傾け,賛同している方々です。しかも,当道場で鍛えられています。ただし,塾生・受講者と包括的に呼称して参りましたが,中には複数の本務者がいらっしゃいます。当道場で学び,合格を勝ち得た後にも在籍し続けておられる方々です。それは,やはり,「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」の共通する熱い精神の為せる業と言えるのでしょう。

大学院生・大学生の方々にも,当道場の教育にかかわる理念をご理解いただき,是非とも当道場の門を叩いていただきたいと思います。

学校現場を十分に経験されていないからこそ,鍛えられた塾生・受講者と交流を持ち,少なからぬ自信を持って教壇に立っていただきたいのです。塾生・受講者は気の優しい,思いやりのある方々ばかりです。きっと(杯や)談笑を交えた〈学び〉が形成されることと思います。

当道場に入塾・受講していただきますと,こうした〈学び〉の場が用意されているのです。

当道場には臨採等15年目に合格を得られた複数の方々を初め,「教職の道を半ば諦め掛けていたけれど…。」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。

当道場の教育理念をご理解いただける方ならば,共に歩める仲間は多く,お互いに支え合い,励まし合いながら「鍛地頭-tanjito-」流の〈学び〉を身に付けることが可能です。

決して諦観されることなく,思い切り「鍛地頭-tanjito-」の門を叩いていただきたいと思います。

2 教採アラカルト(特別支援教育)

(1) 出 題

問 「人間の多様性の尊重等の強化,障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ,自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下,障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み」を持つ教育システムを何と呼ぶか?

(2) ミニ解説・塾長の述懐・資料

出題は令和元(2019)年11月20日(水)1:48AMにアップした次のブログ教材の中にあります。

今回は特別にパスワードを外し,そのブログ教材を添付しておきます。

上掲のブログ教材だけを読んで,事足りると思うとすれば,それは教採(受験)脳として洗脳された左證です。さあ,誰(何)に洗脳されたのでしょうね。

この問題集及び参考書張りの解説をお読みになって,「だから?」と脳裡に反応があれば,教員としての資質・能力はまだあるのかもしれません。

当道場の塾生・受講者は上掲の出題に関連して,例えば,次の問いについて調べ,考えます。

- インクルーシブ教育とインテグレート(統合)教育との相違点は何ですか?

- また,双方を視野に入れた上での問題点は何ですか? あなたの考えを述べなさい。👈 特に本問は現学校体制における問題点を考えることにつながります。

- 交流及び共同学習の意義とその重要性について,あなたの考えを述べなさい。

ここまでの学習だけでは学校で〈生きて働く知識・考え〉になりません。ホントウの学習(教採対策)はこれからです。

ロニーは,両手足がなく生まれてきました。ロニーは,はうことはできませんが,床の上を早くころがることができます。また,右足と口を使って,ものをつかんだり,遊んだりすることもおぼえました。すわれるようになることは,ロニーにとって,とくにむずかしいのです。ころんだときに支える足も腕もないからです。でも,やわらかいマットの上で,マルガレータ先生の両足に支えられ,ロニーはひとりですわることができました。

(出典:『なぜ,目をつぶるの?』(トマス・ベイリマン作,ピヤネール多美子訳,偕成社)

上掲の引用文は『小論文を学ぶ―知の構築のために―』(長尾達也,山川出版社,2001年8月,p.223)から引用したものです。香川大学教育学部の小論文入試の設題として紹介してあります。本文に係る問いは割愛してあります。

孫引きをご海容ください。長尾氏の書籍を紹介したかったので。大学入試の小論文参考書ですが,使えます。当該の書籍に対する批判(悪口)も多いようですが,筆者は使えると思います。使い方はご自身で模索してください。

当道場の場合,例えば,上掲の引用文を使ってある学習を行うことができます。それは,小論文選考は勿論のこと,(個人・集団)面接(討論)等の対策を兼ねるのです。

しかし,何より塾生・受講者(受験主体),あるいは既に本務者の精神性を自他共に〈相対化〉することが,上掲の引用を活用して行うことができる当道場の学習(対策)の目的です。

その学習過程でホントウに特別支援教育ができる資質・能力があるのか否か,それが分かります。

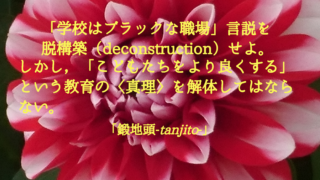

本ブログ教材のテーマは,次のとおりです。

問題集の問題・その解説及び参考書の記述内容(A)

(A)の内容にかかわる学校での指導(B)

(B)を支えるはずの各教員の精神性(C)

なぜ(A),(B)及び(C)間に断絶が生起するのか?

障壁はなんだ!? それは分かっている!! ………だ!!!

本教採アラカルトの出題に関して述べれば,

(A):黄色の付箋の内容

(B):緑色の付箋の内容

(C):青色の付箋の内容

となります。

結論を述べれば,(C)の学習を行うことによって,テーマが謳う「障壁」が炙り出されることになります。受験主体(本務者)によれば,その作業が難業苦行に化す方もおられることでしょう。〈自己の嫌な精神性〉が見えるのですから。しかし,その過程を経ない限り,「まずは,乳幼児・児童・生徒ありき」を体現するホントウの特別支援教育はできないはずです。

この辺りまで学習(対策)を進めて,「まあまあ学習が深化したかなあ。」というレベルです。

円寂は遥か彼方にあって見えてはいません。

3 場面指導等(特別支援教育)

(1) 出 題

問 次の文章は,ある地方自治体の教員採用選考で,受験主体Xが面接選考の折に受けた質問とその解答です。受験主体Xが行った解答について意見を述べてください。

面接選考において,次のような質問がありました。

「新年度,あなたは担任をすることになりました。あなたのクラスには発達障害(神経発達症,以下,便宜上,表記を「発達障害」とする。)を持った児童生徒がいます。あなたはどのように対応しますか?」

それについて受験主体であるXさんは次のように答えました。

「発達障害のある児童生徒の保護者と面談し,発達障害の程度について聴き取ります。その上で,その保護者から指導について要望を伺い,思いや願いを学校に持ち帰ります。その後,個別の指導計画を立て,それに従って全力で支援して参ります。」

(2) ミニ解説・塾長の述懐

本出題によって批判的な思考を養い,それとともに,「受験主体であるXさん」の解答を検証軸にして,ご自身の解答を〈相対化〉してみてください。

そのためのヒントを数点のみ挙例しておきます,

次の追加質問について考えてみてください。

後者の追加質問に対して,巷間の参考書や教採受験雑誌などにある「「先輩教師,主任,管理職に相談する」と解答するだけではダメ✖!!」です。

なぜですか?

© 2020 「鍛地頭-tanjito-」

References