0 テーマ

「先達はあらまほしき事なり。」(徒然草 第52段)

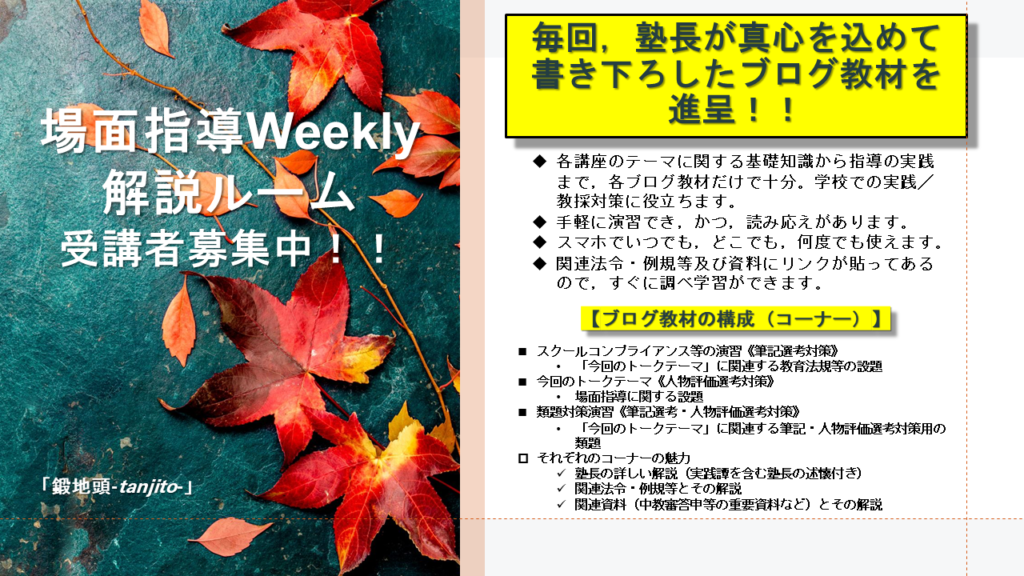

「場面指導Weekly解説ルーム」は今すぐにでもお申し込みいただけます。

「教採アラカルト基本講座」のお申し込み期間は,原則として,

令和3(2021)年2月2日(火)から令和3(2021)年3月30日(火)まで

ですが,今すぐ受講したいとおっしゃる方は,次のフォームからお問い合わせください。

お申し込み・お問い合わせフォーム

1 プロローグ

塾長の述懐

「学習指導要領の変遷史」を丸暗記するメリットは何か? なぜ丸暗記するのか? 数多くの受験主体にとって,その回答は一つの目的に収斂するのではなかろうか? その目的に至ったとして,それが学校現場で役に立つ確証はほぼないに等しい。忘却を含めて。

どうせ「学習指導要領の変遷史」を学ぶのならば,なぜ学校現場で〈生きて働く知識〉に変えよう/変える土台にしようと考えないのだろうか? ――まあ,そのためには先達が必要である。――

丸暗記の方が非能率的で,かつ,非合理的であることが理解できていないからである。学び方を学んでいない/学ぼうとしていないからでもある。

一つ挙例すれば,「学習指導要領の変遷史」を〈学ぶこと〉は自らの授業改善につながるのである。丸暗記しか術のない受験主体には「つながる」ことそのものがほぼ理解できないであろう。ここに教員としての資質・能力にまた一つの格差が生じることになる。

当道場では他の課題と並行して「学習指導要領の変遷史」を一月以上かけて〈学ぶ〉。〈学ぶ〉上で看過してはならない三つのポイント(観点)があるから一月以上は当然掛かる。しかし,これら三つのポイント(観点)から捉える教育事象の連関性(三層構造)を理解し,その連関する構造そのものを多面的・総合的に脳裡で統合・再構築できれば,――ただし,ありのままの全体図とはならない。――授業力の一端を支えることになる。授業マネジメントの基礎ができてくるのだ。そして,教員採用候補者選考(以下「教採」と表記)における筆記選考・人物評価選考の突破を根底から支えることにもなる。

一つの表象に過ぎないが,「「学習指導要領の変遷史」を一月以上かけて〈学ぶ〉学習スタイルでは,到底教採の対策として本番まで間に合わない。」と考えれば,それは素人考えである。「学習指導要領の変遷史」なる言表に,ある意味,惑わされているのである。「三つのポイント(観点)」が何であるかを体得している者はまず惑わされることはない。

上記の言述は机上の空論ではなく,勿論,塾生・受講者が体現している/しようとしている実話だ。

塾長の述懐

臨床経験のない外科医に腹を切り捌いて手術してもらおうと思う人はいるのだろうか? 現実,そのような外科医はいないのだろうが。多分。

無論のこと臨床経験はなく,医学の知識はあるように見えるが,実は医学については門外漢である他者に腹を切り捌いて手術してもらおうと思う人はいるのだろうか?

いずれにしても腹を切り捌かれる方は命懸けだ。

その道にはその道の奥義というものがある。熟練しなければ決して解らぬものがある。熟達せず後進に責任をもって伝えることなどできはしない。

教採対策も然り。

この場合,乳幼児・児童・生徒が命懸けの目に遭うのだ。

「少しのことにも,先達[1]ここでは,「学問・技芸・修行など熟練した指導者の意」。はあらまほしき事なり。」(徒然草 第52段)

2 教採アラカルト(特別支援教育6)

(1) 出 題

平成28年12月21日に中央教育審議会から出された「幼稚園,小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」の答申における,特別支援教育に関する次の文を読み,下の1・2に答えなさい。

障害者の権利に関する条約に掲げられた( A )の構築を目指し,子供たちの自立と社会参加を一層推進していくためには,通常の学級,( B ),特別支援学級,特別支援学校において,子供たちの十分な学びを確保し,一人一人の子供の障害の状態や発達の段階に応じた指導や支援を一層充実させていく必要がある。

1 文中の(A)・(B)にあてはまる言葉をそれぞれ書きなさい。

(2) ミニ解説・塾長の述懐・資料

塾長の述懐

出題文中の空欄Aが「インクルーシブ教育システム」,同じくBが「通級による指導」と当て嵌まる(正解する)だけの対策(正解至上主義)では学校現場で〈生きて働く知識〉にはなりません。

少なくとも次の学習(対策)が必要です。それを「一般レベル」と「「鍛地頭-tanjito-」レベル」とに分けてミニ解説します。

ミニ解説 資料

これらの「関連法令・例規」を読み,「資料」を理解する中で,次の事項にかかわる整理を行う。「整理事項」の詳細は各自で模索すること。問題解決能力等が養われていない教員に問題解決学習を展開することはできない。

塾長の述懐

たった一題の出題。しかし,その一題から深遠な〈学び〉が創出されるのです。こうした学習(対策)を積み重ねる中で,「思考・判断・表現」の材料となる数多くの新たな知識が必然的に獲得されていきます。教採に必要な知識が自ずと獲得されるということです。そうした知識は既有の知識と鬩ぎ合い,捨象/統合され新たな知を形成します。知的興奮(学びに向かう力)が伴います。知覚力や問題解決能力(それを含めたコミュニケーション能力)等,またそれらの基底となる言語(運用)能力が鍛えられます。塾長の経験から抽出される理論と実践は,塾長の熱の籠った〈語り〉を経由し,それらの能力と相俟って〈生きた教育方法〉の基礎を受験主体内に構築していきます。――概括すると,このような〈学び〉が教員を目指す者の〈生きて働く教採対策〉というわけです。――旧態依然とした古き教採対策では立ち行かない時代なのです。

3 場面指導等(特番 面接選考)

(1) 出 題

問 次の面接官の質問に対する受験主体Aの回答を批判的に考察しなさい。

面 接 官:いじめの未然防止のために,学級(ホームルーム)担任であるあなたはどのように取り組みますか?

受験主体A:はい。いじめの未然防止のために,私は3点に亘って取り組みます。1点目は”居場所づくり”です。ガイダンス機能の充実を図り,児童生徒の些細な言動がいじめを生起しないよう潤いに満ちた学級(ホームルーム)風土を醸成します。そのためにも学級(ホームルーム)の課題を発見し,目標の設定,行動計画の策定,実行,点検,改善のサイクルを大切にします。2点目は”絆づくり”です。児童生徒一人ひとりが”いじめをしてはいけない”と言い合えるよう指導して参ります。そのためにも,一人ひとりの児童生徒が自己有用感を感じられるよう他者とかかわる機会をできるだけ多く創出して参ります。3点目は私自らが「いじめを絶対に許さない。」「いじめられる/いじめられた児童生徒を守り通す。」ということを児童生徒・保護者に宣言することです。以上です。

(2) 塾長の述懐・参考資料

塾長の述懐

「鍛地頭-tanjito-」流場面指導からの出題です。

実は,批判的に考察するまでもなく,受験主体Aの回答には肝心な台座が抜け落ちています。3点の取組みを支える台座が抜け落ちているので,これらの取組みは砂上の楼閣です。非常に不安定な印象を与えます。――3点それぞれの取組み自体は重要な取組みに間違いありません。――学校現場では〈生きて働く取組み〉にはならないでしょう。

「批判的に考察しなさい。」との出題のリード文を近視眼的に読むだけならば,その台座に気づかないと思います。絵画を鑑賞する際,中心となるモチーフだけに視点を据え,その周縁部に視点を据えることのできない状況と同様です。絵画は中心となるモチーフと周縁部の部品(額縁を含むピース)とが有機的に連関・統合することにより,全体として一つの生命(全体図)を宿します。――児童生徒理解の原理も同様です。――

ましてや最も問題なのは受験主体自身にその台座がない場合です。その台座がなければ,当然,回答中に表現されることはあり得ません。教員の資質・能力を支える基盤となる台座。そこに気づくか否かが,また教員の資質・能力の一つなのです。

参考資料

© 2020 「鍛地頭-tanjito-」

References