第1節 現代の教員に必要な資質と能力

価値観が多様化する現代にあって,教育界は転換期を装う。

グローバル化の進展や人工知能技術をはじめとする技術革新などに伴い,社会構造も急速に,かつ大きく変革しており,予見の困難な時代の中で新たな価値を創造していく力を育てることが必要です。

「1-1-1 「高大接続改革」とはどのような改革ですか。」:文部科学省 高等教育局高大接続改革PT

マークシート式問題によって知識の蓄積を重視/評価する「大学入試センター試験」(「大学入学共通テスト」),「高校生のための学びの基礎診断」及び流行語ともなった「アクティブラーニング」や「カリマネ(カリキュラムマネジメント)」などが,所謂「転換期」を表象化した代表と言えるだろう。したがって,それに伴い,教員を取り巻く現状は大きく変化してきた。当然と言えば,当然の帰結である。

教員の職務は,人間の心身の発達にかかわっており,その活動は,子どもたちの人格形成に大きな影響を与えるものである。「教育は人なり」といわれるように,学校教育の成否は教員の資質能力に負うところが極めて大きい。このような重要な職責を遂行するため,大多数の教員は,教員としての使命感や誇り,教育的愛情等を持って教育活動に当たり,研究と修養に努めてきた。また,そのような教員の真摯な姿勢は子どもや保護者はもとより,広く社会から尊敬され,高い評価を得てきた。しかし,現在,教員をめぐる状況は大きく変化しており,教員の資質能力が改めて問い直されている。教員をめぐる状況の変化には,様々な要因・側面があるが,概ね以下の6点に整理することができる。

「2 教員をめぐる状況」:今後の教員養成・免許制度の在り方について(答申),文部科学省 中央教育審議会,平成18年7月11日,一部省略

1 社会構造の急激な変化への対応

2 学校や教員に対する期待の高まり

3 学校教育における課題の複雑・多様化と新たな研究の進展

4 教員に対する信頼の揺らぎ

5 教員の多忙化と同僚性の希薄化

6 退職者の増加に伴う量及び質の確保

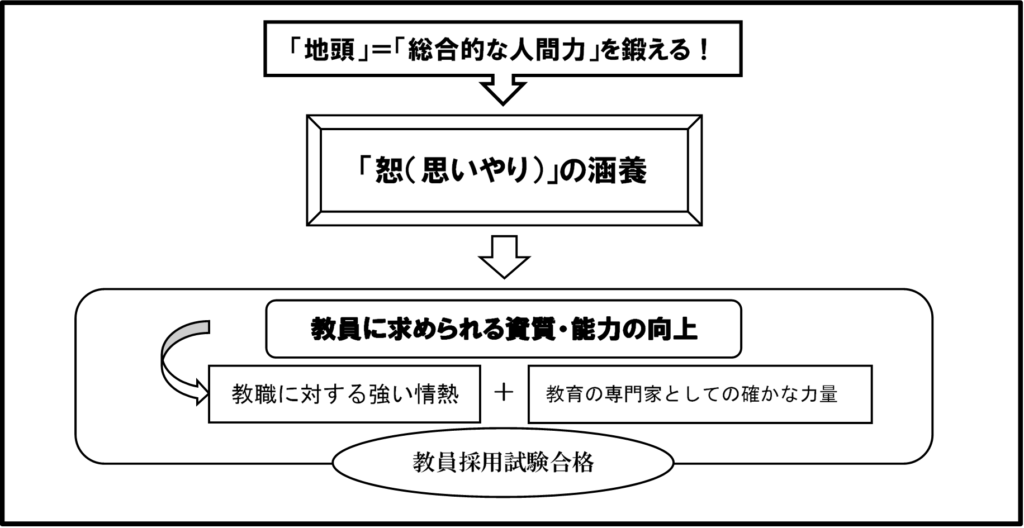

12年前の文部科学省中央教育審議会答申に既述された状況は,そのまま現況を指摘している。このような時代の趨勢の中,児童生徒を指導する教員に求められる資質と能力は,主たるものを挙例すれば,児童生徒に培うべき「思考力・判断力・表現力」を高めることのできる教員自らの「思考力・判断力・表現力」であり,かつ,〈創造力〉であるとともに,児童生徒のために,それらを磨くことのできる永続的な〈教育愛〉[1] … Continue readingである。そうした資質と能力を支える台座は,極論するならば,総じて「総合的な人間力」と言える。

◆総合的な人間力

教師には,子どもたちの人格形成に関わる者として,豊かな人間性や社会性,常識と教養,礼儀作法をはじめ対人関係能力,コミュニケーション能力などの人格的資質を備えていることが求められる。また,他の教師や事務職員,栄養職員など,教職員全体として協力していくことが大切である。

平成19年12月16日付けで文部科学省が示した上述の引用(「指導が不適切な教員に対する人事管理システムに関するガイドラインに関するこれまでの意見の整理(案)」:資料6 1.教員の資質能力の向上に関する基本的な考え方等)中に見出せる「総合的な人間力」の定義である。

上記の案では,「教員に求められる資質能力」の重要な要素として,上述の「総合的な人間力」の外に,「教職に対する強い情熱」[2] … Continue readingと「教育の専門家としての確かな力量」[3] … Continue readingを掲げている。[4] … Continue reading

ただし,当塾では,それら三者関係を「総合的な人間力」の礎の上に,初めて「教職に対する強い情熱」と「教育の専門家としての確かな力量」が成立するのであり,三者それぞれが等価的に並立する関係性にあるとは考えていない。

文部科学省の「教育愛」・「専門性」・「人間性」とする多元論的な理解というよりも,むしろ,端的に述べれば,「人間性」の涵養が「教育愛」を醸成し,「専門性」を向上させるのではないかと考えているのである。数学的に集合理論で極論するならば,「教育愛」と「専門性」は「人間性」に含有される関係性にある。その上で,上述の案の中で,文部科学省が述べた次の言葉の意味を噛みしめるのである。

養成や採用の段階において教職にふさわしい人材を育成・確保することはもとより,教育を取り巻く環境が大きく変化している中で,採用後の教員が継続的にその指導力を維持・向上していくことが求められる。

文部科学省は上述の案において,現職研修の重要性を強調する。それはそれで必要である。だが,当塾では,むしろ養成や採用の段階こそ重要視されるべきではないかと考えている。

「人間性」の涵養は,我々人間に義務付けられた宿命であり,だからこそ,それは全てのライフステージにおいて実践されなければならない。無論,教職に就く者も同様である。しかし,教職の属性を鑑みるとき,教員の仕事上の対象は「人間性」の涵養を行っている児童生徒なのであって,一層磨かれた「人間性」の涵養を行わなければならない職責を負う職種が教職なのである。教員となって児童生徒と共に育つことも重要である。だが,それだけでなく,初めて児童生徒の眼前に立つとき,一人の大人として,既に磨かれつつある「人間性」を有していなければならないのが教員というものの存在なのである。児童生徒から「先生」と呼ばれる前に,「人間性」,すなわち「総合的な人間力」を相当磨いておかないとならないのが教員なのである。

このように考えてくれば,学校現場での実践力の育成を喫緊の課題として捉えた場合,(採用前段階の)養成教育よりも現職研修に比重を置かざるを得ない現状からしても,養成教育の補完を行おうとしている当塾の存在意義がそこにも見出せてくるのである。

ただ,看過してはならないことがある。それは教員に「総合的な人間力」が求められることは,何も,今になって始まったことではないということである。

[普遍的な事項]

○ 高い倫理観と豊かな人間性をもっている。

○ 子どもに対する教育的愛情と教育に対する使命感をもっている。

○ 専門性を発揮し,的確に職務を遂行できる。

○ 社会や子どもの変化に柔軟に対応できる。

上述の引用は,広島県教育委員会が示した「『人材育成の基本方針』及び『求められる教職員像』」(平成17年3月,「2 求められる教職員像」を一部抜粋)である。この引用を一瞥しても,教職員(教員)に求められる資質と能力は「総合的な人間力」と言えるのである。そうした意味において,「思考力・判断力・表現力」及び〈創造力〉は「総合的な人間力」の基底となる能力とも換言できるのである。

当塾「鍛地頭-tanjito-」は,この「総合的な人間力」の育成を目指し,標榜するのである。

第2節 「地頭」の定義

「地頭(じあたま)」の語意について,「goo辞書」には次のように記述されている。

大学などでの教育で与えられたのでない,その人本来の頭のよさ。一般に知識の多寡でなく,論理的思考力やコミュニケーション能力などをいう。「地頭がいい」「地頭を鍛える」

ただし,管見による限り,人口に膾炙し市民権を得た定義は未だないと述べて過言ではない。しかも,「地頭を鍛える」について「抑々,生来の頭の良さをもって,それを鍛えることができると捉えること自体頭が悪い。」などと罵倒する向きが世の中にはあるほどだ。

しかし,当塾はそうした詭弁を愉しむのではなく,結論から述べれば,「地頭」を「総合的な人間力」と考えている。その詳細については,当塾のホームページをご参照いただきたい。

当塾の定義は端から「定義」になっておらず,既存の語を転用・複合等した「造語」の範疇にも入らないとの誹りを免れないところであろう。ただし,これだけは,職歴29年の経験から自信を持って述べることができる。

「総合的な人間力」を日々磨こうと真摯に取り組んでいる教員に児童生徒及び保護者等は信頼を寄せ,心を開くものである,と。

一言付言しておきたい。 鑑みれば,こうした能力は何も教員だけに求められるものではない。全ての人間に求められているものである。したがって,そうした意味においても,「地頭」は「総合的な人間力」と定義できるのである。

第3節 「教師塾」の流行

昨今,教員の指導力向上のために,教員志願者に対して「教師塾」(名称は各地方自治体で異なる)を開設する教育委員会が増えている。この「教師塾」は,政府の教育再生会議が教員の資質の向上を課題としたことに端を発する地方自治体の取組みであり,より実践的な指導力を持った教員を採用することに主眼がある。教員の指導力向上に対する社会的要請や団塊の世代の大量退職に伴う教員志願者の確保などが,その背景と言われている。

これら多くの「教師塾」の特徴は,塾の修了者が教員採用試験で「特別選考枠」となり,ほぼ確実に正規教員(本務者)として採用されることにある。このため,各地方自治体の「教師塾」の入塾試験には,志願者が殺到している現状がある。要するに,優秀な学生や社会人を「教師塾」に集め,実践的な教師教育を施してから教員として正式採用するというのが,「教師塾」開設のねらいである。ただし,「教師塾」が教員採用試験とは全く無関係であることを公言している教育委員会もある。

当塾を開塾する上での基本的な発想は,上述の「『教師塾』開設のねらい」にある正規教員(本務者)となる前段階において,実践的な教師教育を施すこととほぼ同様であるのだが,「教師塾」が「優秀な学生や社会人を『教師塾』に集め」るのに対して,当塾は,当塾において教師となるべき優秀な学生や社会人を育てることに主眼があり,その点において一線を画していると言えるのである。

第4節 「恕」の理念

中国の思想家,孔子は「恕」の理念を説いた。簡潔に,一言で述べるならば,「恕」は「思いやり(の心)」である。一生,それを守っていれば,間違いのない人生が送れる一語として,孔子は「恕」を語るのである。

当塾では,その「恕」を次のように解釈している。

第1,2節で先述した「総合的な人間力」と考え合わせれば,まさに現代の教員に求められる資質と能力は「恕」の一語に尽きると言えるのである。

「恕」とは他者に対する「思いやり」であるとともに,自分自身に向ける「思いやり」でもある。しかし,「自分自身に向ける『思いやり』」と述べても,それは決して自分自身を甘やかすことではない。自分自身を見限らず,自分の「地頭(総合的な人間力)」を鍛えることなのである。「地頭」を鍛えることは自分自身に向ける「思いやり」であり,引いては,他者を思いやることにつながるものである。

このような考えから,当塾の基本理念は「『恕』の涵養」なのである。

「如(~のようだ)」+「心(他者のこころ)」 =「恕(他者のこころのようだ)」 =「思いやり」

ただし,ここで述べる「恕(思いやり)」が20世紀の「知」が構築した温情主義(パターナリズム)の陥穽に陥たものでないことについて付言しておきたい。詳しくは,次の当塾のブログを参照されたい。

第5節 教員採用試験合格と「恕」を体現する集団づくり

無論,教員採用試験に数多くの合格者を出すことは,当塾の目標であり,宿命でもある。だが,はっきり申し上げて,当塾では教員採用試験における合格は第二義的な意義(目標)を有するものでしかない。

考えてみれば,上述した「恕」の基本理念の下,「地頭」を鍛える塾での教育活動は,教員として第一歩を踏みしめるための必要な知識を蓄え,それを活用する能力を養い,児童生徒を含めた他者を愛する豊かな感性を育むものであって,それが一人格において完遂・完成さえすれば,まずは即戦力としての実践力を有した「初々しい先生」が誕生する運びとなるのである。(このことは,教員採用試験での合格を意味している。)

「恕」の基本理念の下,「地頭」を鍛える当塾の教育活動が,教員採用試験合格に直結するとする考え方が,教員を志す者だけでなく,一般の方々の容易な理解を得られないことは自覚している。「同じ授業料(受講料)を支払うのならば,予備校や塾に拘束される時間は教員採用試験に合格するためだけの知識と(受験)テクニックを身に付ける活動に終始して欲しい。」と願うのが世の常というものであろう。

ところが,決してそうではないのである。

教員採用試験自体が(教員になるための)知識量のみならず,体得している知識を如何に活用できるかを問う方向(「地頭」を鍛えなければ,対応できない傾向)へシフトし始め,グループワーク,模擬授業,小論文,個人面接及び場面指導等,人物評価(試験)を重視する方向へと転換していることは事実なのである。

いや,教員採用試験に合格するためだけに,試験の傾向を分析して,このように述べているのではない。

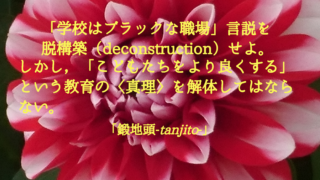

教員採用試験に合格することだけを考えている者は,教員になるべきではないと述べているのである。採用試験に合格することだけを考えるということは,全くの自我中心の発想(エゴイズム(egoism))であって,そこに「児童生徒(のことを考える)」の「じ」の字もないのである。こうした貧相な発想では,児童生徒は浮かばれない。教員としての資質はゼロだ。教育界は失墜の一途を辿るのみである。(誠に遺憾ながら,そうした現状がないか!?)

そのためにも,当塾は単なる合格を目指すだけの予備校や塾になってはならない。否,なることはない。塾生がお互いを尊重し,協働及び切磋琢磨しながら,教員となる志を高め,学び合う集団を形成するとともに,自らの人格の向上(例えば,誰にでも挨拶を行う,物を大切にする,時間を守るなど社会生活で当たり前のことも含む)を目指していくことこそが,当塾の目標なのである。

つまり,「地頭(総合的な人間力)」を鍛えるのだ。

〈ホンモノの教員〉を養成するのだ。

それが,「鍛地頭-tanjito-」だ。

第6節 まとめ

特に,大学(院)生の場合,教員採用試験に合格し,赴任校が決まれば,当該者は初めて「先生」と呼ばれるわけである。

ところが,「先生」となって,ゆっくりと時間を掛けて教員としての資質・能力に磨きを掛ければよいという発想では,磨きが掛かるまでの児童生徒は当該教員による(教育上の)犠牲者と言わざるを得ない。(このことは,臨時的任用教員や非常勤講師においても同様である。)

勿論,教育現場で経験を積み重ねて磨かれる資質・能力も多いのだから,じっくりと構え,着実に教育活動における体験を経験に変換し,一人前の〈先生〉になることは大切であり,必然でもある。

だが,「先生」となる前に――「先生」となっても,――児童生徒ときちんと向き合える自分なりの力量を,できる限りの範疇で良いから形成しておくことは必要なことなのである。

許容社会が長期に継続する昨今の趨勢を鑑みると,こうした初々しい「先生(の卵)」を養成することは,最早社会の責任と言えるのではなかろうか。

だからこそ,これまで述べてきたような発想を有する当塾はその一役を担うことになるのだし,そのことが当塾の存在意義ともなるのである。

さて,上述した考え方を総合的に踏まえて,最後に3点付言しておきたい。

1点目。当塾の目指す塾生像は,執拗に繰り返すが,「「地頭(総合的な人間力)」を鍛えるための意欲と熱意を有し,一生,(乳幼児・)児童・生徒に溢れんばかりの〈愛〉を注ぐとともに,自己の人生を賭けることのできる〈ホンモノの教員〉を目指す者」である。

2点目。新生「鍛地頭-tanjito-」において,オンラインを活用する理由は,当塾が存在する広島県だけではなく,広く全国(全世界)で〈ホンモノの教員〉として活躍する人材を育成し,「受講者―受講者ー当塾」間の〈知〉のネットワーク(「鍛地頭-tanjito-」ネットワーク)を構築したいからである。

3点目。上述した「オンライン教員養成私塾「鍛地頭-tanjito-」」の開設の趣旨から,当塾における教材は生きた教育事象を基底として作成してある。なぜならば,こうした〈生きた教材〉と1次試験対策としての問題集・参考書を併用する学習法が実力養成には効果的であるからだ。問題集・参考書の学習のサポートを行いながら,実践的(=「場面指導」「面接試験」「小論文試験」)対策を行うので,安心して受講されたい。

以上,(乳幼児・)児童・生徒の明日を切り拓くため,上記の当塾の理念を理解していただくことができる同志と共に,一生懸命に学び,研鑽に励むことのできる輝かしいその日が到来することを切に願ってやまないのである。

© 2018 「鍛地頭-tanjito-」

References

コメント